Ключевым показателем для любого государства является демографическая ситуация. После распада СССР численность населения постепенно, но уверенно уменьшалась, и только в последние несколько лет начался медленный и неуверенный, но все же рост.

Согласно отчету Высшей Школы Экономики «Демографический контекст повышения пенсионного возраста», к 2034 году продолжительность жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста составит 14 лет для мужчин и 23 года для женщин. Однако дожить до 2034 года еще предстоит.

Какие проблемы сейчас существуют в демографической сфере, какова текущая ситуация в стране, и какие действия предпринимает власть для их решения — ниже «Мой Рубль» предоставит подробную информацию.

Содержание

Демографическая ситуация в России на 2018 год — официальные данные

Вначале представим основные сведения о демографической ситуации в стране на 2018 год:

- Число жителей России на январь 2018 года с учетом Крыма составило 146 млн 880 тыс. 432 человека (Россия занимает 9 место в мире по численности населения, уступая Китаю, Индии, США, Индонезии, Пакистану, Бразилии, Нигерии и Бангладешу).

- Количество мигрантов, которые постоянно или большую часть года проживают в России, составляет примерно 10 млн (по данным на 2016 год), из которых около 4 млн — находятся в стране нелегально. Почти 50% из них живут в Москве или Санкт-Петербурге.

- Географическое распределение: приблизительно 68% населения проживает в европейской части страны, с плотностью 27 человек на 1 км2. Остальные жители находятся в азиатской части, где плотность составляет 3 человека на 1 км2.

- Соотношение по типам населенных пунктов: 74.43% людей живут в городах.

- Информация о населенных пунктах: в России насчитывается 15 городов с населением выше 1 млн человек, а также 170 городов с численностью более 100 тыс. жителей.

- Количество этнических групп превышает 200. Наибольшее количество составляют русские (81%), татар (3,9%), украинцев (1,4%), башкир (1,1%), чувашей и чеченцев (по 1%), армян (0,9%).

- Соотношение пенсионеров и трудоспособных граждан составляет 1:2.4 (то есть на 10 пенсионеров приходится 24 работающих), что ставит Россию в число стран с худшими показателями. Для сравнения: в Китае это соотношение равно 3.5 (35 работающих на 10 пенсионеров), в США — 4.4, а в Уганде — 9.

- По данным на 2016 год, количество мужчин составляет около 67 млн 897 тыс., а женщин — примерно 78 млн 648 тыс.

- Возрастное распределение: пенсионеров — около 43 млн (по состоянию на 2016 год), трудоспособного населения — 82 млн (по состоянию на 2018 год), а детей до 15 лет включительно — примерно 27 млн, что составляет 18.3% от общего числа граждан (по данным на 2017 год).

Одним из малоизвестных фактов о демографии России является то, что, несмотря на позитивные тенденции в последние годы, проблемы старения населения и низкой рождаемости продолжают сохраняться. По данным Росстата, к 2024 году доля людей в возрасте 60 лет и старше достигнет 30%, что создаст дополнительные нагрузки на систему социальной защиты и здравоохранение. Это явление может привести к нехватке рабочей силы и усилению конкуренции за ресурсы, включая жилье и услуги.

Кроме того, в России наблюдается выраженная миграция населения, как внутренняя, так и внешняя. В больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, происходит приток мигрантов из других регионов и стран, что зачастую приводит к увеличению сложности социальной инфраструктуры и необходимости адаптации местного населения к культурным и языковым различиям. В то же время, отток молодёжи из удалённых территорий представляет собой серьезную проблему, способствуя их вымиранию и снижению уровня жизни.

Стоит также отметить, что богатые ресурсы России, такие как нефть, газ и Minerals, становятся объектом международной борьбы, что тесно связано с демографическими изменениями. Увеличение численности населения в ресурсных регионах порождает конфликты за землю и доступ к природным богатствам, создавая дополнительные вызовы для государственной политики и управления. Таким образом, демографическая ситуация в России требует комплексного взгляда и учёта множества факторов, от экономических до социальных.

Официальный прогноз численности населения РФ до 2035 года

На веб-ресурсе ФСГС (Федеральная служба государственной статистики) представлен демографический прогноз до 2035 года. Приведенные данные следующие:

- Наихудший сценарий: население будет постепенно снижаться, уменьшаясь на несколько сотен тысяч ежегодно, и к 2035 году достигнет 137.47 миллионов.

- Нейтральный сценарий: численность населения останется примерно на прежнем уровне, с небольшим снижением в период 2020-2034 годов. К 2035 году ожидается около 146 миллионов граждан.

- Оптимистичный сценарий: численность населения будет медленно увеличиваться, главным образом благодаря миграционному приросту, в среднем на полмиллиона в год. В 2035 году население составит приблизительно 157 миллионов граждан.

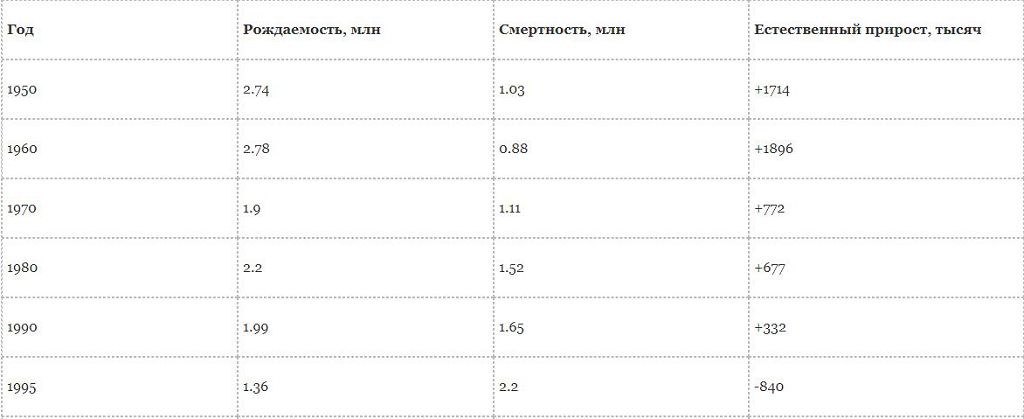

Таблицы рождаемости, смертности и естественного прироста населения страны с 1950 года

Начнем с конкретных данных — статистики по рождаемости, смертности и естественному приросту за разные года:

Так обстояли дела в 20-м веке в период существования СССР и в первые годы после его dissolution:

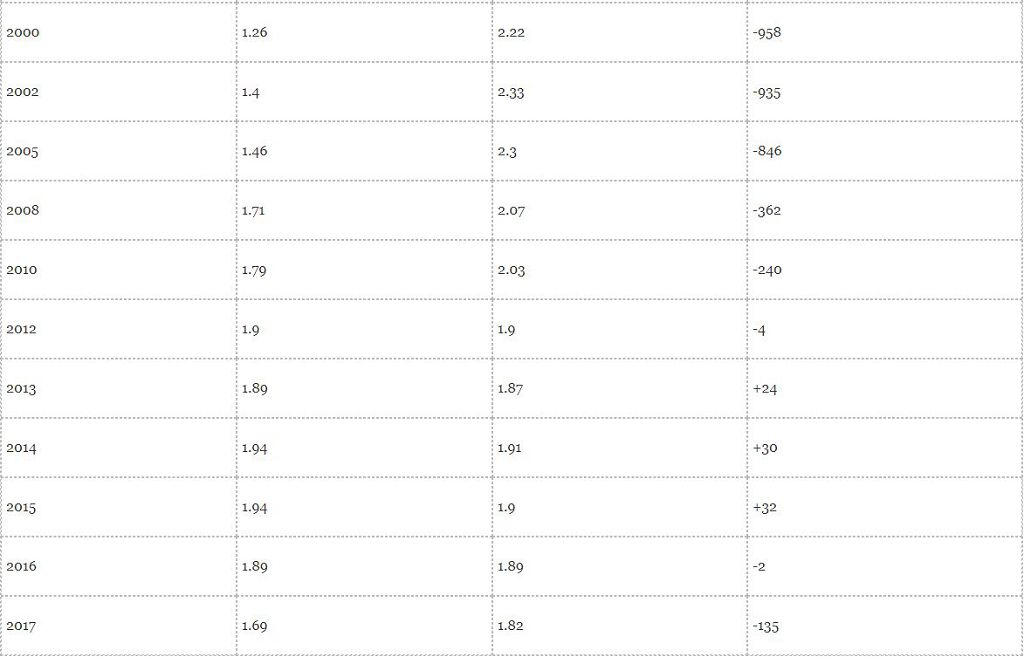

А так выглядит ситуация в 21 веке в современной России:

Эти данные позволяют лучше осознать демографические изменения в России на протяжении различных лет.

Рождаемость и меры по ее повышению: демографическая политика в России кратко

Одной из ключевых демографических проблем является низкий уровень рождаемости.

Как показывают данные, представленные в предыдущей таблице, рождаемость снижалась в трудные девяностые годы, а затем начала медленно восстанавливаться. Тем не менее, ситуация все еще остается сложной: в сравнении со смертностью количество новорожденных по-прежнему недостаточно высокое, и за последние 23 года (с 1995 года) естественный прирост был положительным лишь в 2013-2015 годах. И даже тогда он был незначительным для страны с таким числом населения.

Государственные структуры неоднократно подчеркивали, что увеличение рождаемости является одной из приоритетных задач. Однако появление ребенка, даже одного, становится значительным финансовым бременем для семьи. Даже минимальные расходы составляют не менее 5-7 тысяч рублей в месяц до достижения ребенком подросткового возраста (сначала затраты идут на подгузники и питание, позже на одежду и игрушки). Некоторые родители финансируют своих детей даже дольше — вплоть до получения высшего образования (предположительно до 20-23 лет). Таким образом, даже если семья стремится завести ребенка, она может просто не иметь возможности осуществить это из-за финансовых трудностей, и поэтому откладывает это решение на потом.

С целью облегчения жизни семей с детьми и повышения рождаемости в России внедряются различные меры финансовой поддержки:

- Материнский капитал: одноразовая выплата в размере 453 тысяч рублей (по состоянию на 2018 год), которую можно использовать только на определенные нужды (для предотвращения нецелевого расходования денег родителями). Программа маткапитала стартовала в 2007 году и по плану будет действовать до 2021 года. Возможно, ее продлят, так как ранее она уже продлевалась несколько раз.

- Выплаты на первого ребенка: ежемесячные пособия, предназначенные для семей с доходом ниже регионального прожиточного минимума.

- Пособие для детей до полутора лет: поддержка материнства в финансовом плане.

Кроме того, государство активно развивает инфраструктуру.

Проблема с детскими садами и яслями. По прогнозам, к 2021 году все дети в возрасте от 2 месяцев до 3 лет должны быть обеспечены местами без очередей и других затруднений. Для достижения этой цели по всей стране строятся новые детские сады. В общей сложности планируется создать свыше 700 новых учреждений различной вместимости.

Строительство перинатальных центров. Процесс вынашивания, роды и первые месяцы жизни требуют качественного медицинского обслуживания, поэтому на повестке дня также стоит строительство современных медицинских центров.

На стадии обсуждения находятся следующие инициативы:

- Дородовый сертификат: разовая выплата в размере 100 тысяч рублей, предназначенная для женщин, ставших на учет по беременности.

- Пересмотр системы детских пособий. В настоящее время пособия получают все, включая и малообеспеченные семьи, и семьи со стабильным доходом. Предлагается изменить распределение средств в пользу только нуждающихся.

- Льготы для семей, где женщины рожают до 30 лет.

Не исключено, что эти предложения могут быть отклонены, так как на данный момент они находятся на начальной стадии и решать их в ближайшем будущем вряд ли будут.

Сколько детей должна иметь семья, чтобы демографическая ситуация улучшилась?

По оценкам, в среднем на одну семью приходится 2 ребенка. На середину 2018 года этот показатель равен 1.7, что ниже необходимых значений. Существует мнение о том, что необходимо увеличивать рождаемость в России, особенно в малонаселенных восточных регионах, однако есть и более широкая перспектива: в то время как стране не хватает населения, мир сталкивается с проблемой перенаселения!

Вымирание или перенаселение?

Мы часто воспринимаем увеличение населения в России как одну из приоритетных задач внутренней политики, поскольку так утверждается в средствах массовой информации. Однако давайте представим, что рождаемость стремительно возрастет. Это может повлечь за собой освоение Сибирского и Дальневосточного регионов, вырубку лесных массивов и загрязнение водоемов. Все знают, что сибирская тайга играет важную роль в экологии планеты. Россия продолжает оставаться одной из немногих резервных территорий, где ресурсы для человечества все еще в достаточном количестве. Об этом не стоит забывать.

Эксперты по будущему утверждают, что в ближайшие два поколения могут разразиться масштабные конфликты из-за нехватки ресурсов, что связано с ростом численности населения. Возникает вопрос: должно ли государство активно поддерживать высокие показатели рождаемости и поощрять перенаселение в своей стране на данном этапе? Неужели мы желаем, чтобы наши потомки чувствовали последствия политики «одна семья — один ребенок», как это имели место в Китае на протяжении долгого времени?

Смертность в России

Смертность, как противоположный показатель рождаемости, также играет важную роль в анализе демографической ситуации. Государству следует активно работать над снижением этой цифры, так как не все люди достигают среднего возраста.

Также стоит обратить внимание на: Средняя продолжительность жизни в России и способы, как вам обеспечить более долгую жизнь.

Главные факторы, способствующие ранним смертям:

- Заболевания (профессиональные и непрофессиональные). Наибольшее количество жизней уносит сердечно-сосудистая патология, такая как инфаркт и инсульт. В России уровень смертности от этих заболеваний в пять раз превышает таковой в Японии и Канаде. В 2016 году более 900 тысяч человек скончались из-за сердечно-сосудистых заболеваний, напомним, что общее число смертей в этом году составило почти 1.9 миллиона. Вторая по распространенности причина – онкога заболевания: в 2016 году от рака умерли почти 300 тысяч человек. Следующими по убывающей являются цирроз, диабет, пневмония и туберкулез.

- Внешние обстоятельства (дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, преступления, заканчивающиеся смертью).

- Добровольный уход из жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2013-2014 годах на 100 тысяч человек приходилось почти 20 случаев суицида. В 2015 году этот показатель составил 17.7, в 2016 – 15.4, в 2017 – 14.2. В глобальном масштабе данный индекс является одним из самых высоких среди большинства развитых стран.

Косвенные факторы, способствующие увеличению смертности:

- Вредные привычки. Употребление наркотиков, алкоголя и табака не являются непосредственными причинами смерти (за исключением случаев алкогольного отравления или передозировки наркотиками). Тем не менее, все эти вещества наносят вред организму, провоцируя заболевания или приводя к преступлениям с летальным исходом (дорожно-транспортные происшествия, убийства в состоянии опьянения, преступления наркоманов для получения дозы).

- Неправильное питание. В России считается нормальным потребление жирной, жирной, высококалорийной и сладкой пищи. Салаты с большим количеством майонеза, жареная картошка, фастфуд, пирожные и различные сладости, лапша быстрого приготовления — вот основа рациона миллионов россиян разных возрастов и полов. Регулярное употребление вредной пищи в течение длительного времени приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, печени, сердца, ослаблению иммунной системы и лишнему весу.

- Гиподинамия (недостаточная физическая активность). Приводит к избыточному весу, ослаблению опорно-двигательной системы, общему ухудшению здоровья и иммунитета.

- Загрязненный воздух в городах. В любом крупном городе воздух не отличается полезными свойствами. Состав и концентрация загрязняющих веществ отличаются в зависимости от региона и расположенных в нем производств.

- Недостаток витаминов (из овощей и фруктов).

- Низкая популярность здорового образа жизни. Лишь с конца «нулевых» годов здоровье и спорт стали набирать популярность у населения, но далеко не все граждане стремятся к этому.

Миграция и проблемы, связанные с ней

Численность населения зависит исключительно от внешней миграции (то есть перемещения людей между странами, а не внутри страны между регионами и городами), поэтому мы сосредоточимся только на ее показателях.

Вопросы, связанные с мигрантами, активно обсуждаются не только в прессе, но и на различных неофициальных платформах — форумах, социальных сетях и блогах. Проблемы обусловлены тем, что большинство мигрантов происходят из более бедных стран Азии и южных республик (например, Дагестан, Азербайджан). Для типичного россиянина эти приезжие зачастую воспринимаются в негативном свете, так как они:

- занимают рабочие места;

- снижают уровень заработной платы (например, работодателям легче нанять мигранта из Таджикистана, готового работать за сумму вдвое меньшую, чем требуемая местным специалистам);

- часто селятся большими группами в одном жилье, тем самым создавая неудобства соседям, как минимум в подъезде.

Это — не учитывая и другие «мелочи», такие как агрессивное поведение, рост уровня преступности и необычные культурные обычаи, которые могут вызывать недовольство среди коренного населения.

Совсем иная ситуация наблюдается с русскоязычными мигрантами славянского происхождения (в первую очередь белорусами, молдаванами и украинцами). На первый взгляд они не отличаются от россиян, не всегда готовых работать за низкую оплату, обычаи и культура у них очень схожи.

Тем не менее, для среднестатистического гражданина странность и повадки мигрантов могут иметь значение и не всегда вызывать одобрение, тогда как для государства приток новых людей является позитивным моментом. Причины следующие:

- Растет число налогоплательщиков.

- Снижается нехватка рабочей силы. Большинство мигрантов находятся в трудоспособном возрасте и трудоустраиваются в России. Более того, значительное количество мигрантов занимается работой с низкой квалификацией и низкой оплатой, найти местных жителей для таких позиций сложнее.

- Увеличивается поток капитала. Мигранты тратят деньги в стране, покупают недвижимость и открывают собственный бизнес.

- Происходит «омоложение» нации. Как и упоминалось, большая часть приезжих — молодежь и люди среднего возраста.

Теперь несколько статистических данных:

- На начало 2018 года в России находилось около 10 миллионов иностранных граждан, из которых примерно половина — в стране незаконно. Наиболее популярными направлениями для мигрантов являются Москва и Санкт-Петербург, далее следуют Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург.

- Около 80% всех мигрантов приезжают из близлежащих стран (как для заработков, так и для постоянного проживания). Половина из них — иностранцы из стран Азии (в основном из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана).

- В 2017 году гражданство РФ получили почти 258 тысяч иностранцев. Из них 85 тысяч — украинцы, 40 тысяч — казахи, 29 тысяч — таджики, 25 тысяч — армяне, 23 тысячи — узбеки, 15 тысяч — молдаване, 10 тысяч — азербайджанцы, 9 тысяч — кыргызстанцы, 4 тысячи — белорусы и 2,5 тысячи — грузины. В 2016 году гражданство получили 265 тысяч человек, а в 2015 году — 210 тысяч.

С другой стороны, существует проблема эмиграции (выезд россиян в другие страны для долгосрочного проживания). Так, в 2017 году около 390 тысяч человек покинули Россию (это примерно в 1.5 раза больше, чем приехало). В период с 2013 по 2017 годы, общий отток составил около 2 миллионов человек.

Основные сложности, связанные с эмиграцией:

- Уезжает, прежде всего, молодежь: наибольшее количество эмигрантов – это лица в возрасте от 24 до 38 лет. Эти люди могли бы способствовать повышению рождаемости, не говоря уж о других аспектах.

- Уезжают высококвалифицированные специалисты: инженеры, ученые, IT-эксперты, опытные предприниматели, медики, строители. Уходят как уже состоявшиеся профессионалы, так и студенты востребованных специальностей.

- Среди эмигрантов много людей с доходами выше среднего, которые вывозят свои финансы из страны.

- утечка капитала (причем вывозится больше средств, чем государственный бюджет получает от мигрантов: только в 2017 году из России было выведено около 31.3 миллиарда долларов);

- усугубление нехватки кадров по ключевым и узким специальностям (при том что найти трудового мигранта для простой работы несложно, найти опытного хирурга, который уехал в Германию за более высокой зарплатой — крайне сложно);

- усугубление демографической проблемы (из-за эмиграции молодежи).

Из-за утечки обеспеченных и квалифицированных граждан возникают следующие проблемы:

Подводя итог: внешняя миграция представляет для России больше проблем, чем преимуществ. Несмотря на значительный приток мигрантов, страна теряет больше, чем получает — как по числу эмигрантов, так и по утратам (материальным и интеллектуальным), вызванным их отъездом. На смену специалистам с высоким уровнем подготовки приходят низкоквалифицированные иностранцы, согласные работать за низкую плату. В долгосрочной перспективе это негативно скажется как на государстве, так и на рядовых россиянах.